作品名称1955年那一仗,俺县阵亡34人

作 者江毅

作品名称:1955年那一仗,俺县阵亡34人

作 者:江毅

近日,受山东老战士历史资料征集办公室派遣,我带着一个采访组到了山东省惠民县,寻找1937年惠民第六乡师和惠民第四中学百名学生,去山西参加山西青年抗敌决死队的线索。惠民县委组织部王建祥副部长召集了县党史办、档案馆的领导和专家与我们一起座谈,提供相关情况。座谈结束后,在告别的时候,我说接下来我们要去李庄镇采访一位参加过“解放一江山岛战斗”的老战士。档案馆的牛伟军馆长接话说:“惠民参加过解放一江山岛的人很多,1955年的那一仗,俺县里仅阵亡的就有34人。”听到这话,我非常震惊,要知道那次战斗,直接参加登陆的部队仅4个营,惠民县就有34人牺牲在那里,这可能吗?

在接下来的采访中,我们得知了一个让人动容的故事。故事要从一位叫杨立刚的老人说起。

一个接兵干部几十年的心结

杨立刚是江苏省东海县人,1953年3月,时任20军58师2营6连排长的杨立刚奉命到山东省惠民县接新兵。当时20军刚刚从朝鲜战场回国,但是,在山东动员参军的口号仍是“抗美援朝、保家卫国”。惠民是革命老区,原属渤海区,在解放战争期间,就有大批渤海区青年加入20军的行列,山东兵觉悟高、能吃苦,作战勇敢,口碑极好。所以,20军首长特别期望能从惠民地区多带一些优秀青年。当时管征兵的部门叫兵役局,杨立刚在兵役局干部的配合下,跑遍了自己负责的村镇,对报名的青年进行面试和初选,然后再经过体检、政审等环节,最终确定了52人。3月20日,各村把新兵送到县里集中,那一次20军从惠民县带走了500多新兵,编成了一个新兵团。3天后,杨立刚带着他负责的那52个新兵,随新兵团徒步走到禹城,然后乘火车一路南下,在浙江奉化下车,最后抵达部队所在地宁波市。

新兵团集中训练了约一个月后,分配到部队,杨立刚带的兵全部都分到了60师。杨立刚回到58师后不久,就被派到部队设立的速成中学去学习了。从此和他带的惠民新兵再也没联系了。

1963年,杨立刚转业到浙江省台州市三门县粮食局工作。有一次他去台州市开会,专程去了位于海门(今台州市椒江区)的革命烈士陵园,那里安葬着在一江山岛战役中牺牲的烈士。在这里他发现了一个个熟悉的名字——郭宝庆、高光真、商传富……这些都是他当年从惠民县带到部队的兵。在烈士陵园,他看了一遍又一遍,越看心里越难受——这些兵从惠民走的时候都是些活生生的棒小伙儿,现在都成了冰冷的墓碑留在了浙江。

从那以后,这事就成了杨立刚的一个心结了,他的眼前常常浮现出那些烈士的面容,有时会在梦中与当年的“新战友”相聚。后来,杨立刚调回了原籍江苏省东海县。2007年,已经离休的杨立刚再度带着老伴和孩子们来到一江山岛战役烈士陵园。这里已经建成了一江山岛战役纪念馆,在纪念馆二楼和三楼的烈士英雄谱陈列室,一排一排的山东惠民籍烈士的遗像,让老人再也不忍心看下去了,泪水模糊了老人的双眼。老人从工作人员那里得知,惠民籍烈士的亲属没有来过一人。

在返程的路上,老人不住地念叨:“把他们从家乡带走的时候还是十八九岁的孩子,50多年了,他们家里人一定还不知道他们埋在哪里。惠民离台州这么远,烈士们也一定盼着家里的人来看看他们,如果能找到烈士的亲人,带他们来看看该多好啊。”

老人的伤感打动了孝顺的儿女们,为了实现父亲的心愿,二儿子杨春华在接下来的日子里,通过各种渠道,帮父亲找惠民烈士的亲属。2010年3月25日,杨春华见到了正在东海县采访的滨州日报社记者李振平。李振平得知这一情况后,马上打电话到惠民县档案馆,请他们帮忙查找在1955年1月解放一江山岛战斗中牺牲的惠民籍烈士的情况。惠民县档案馆立刻紧急行动起来,并将此情况通报给县民政局,在各方的协助下,当天晚上,他们就把牺牲在一江山岛烈士的家庭住址、亲属情况全部查清楚了——一共34名。这是一场怎样惨烈的战斗呀?

1949年,国民党军从大陆溃逃后,一部分盘踞在浙江东南沿海的部分岛屿上。他们以大陈岛为核心,依托这些岛屿不断对大陆进行袭扰,抢掠大陆渔民,破坏渔业生产,并严重威胁我海上交通安全。一江山岛是大陈岛的门户和屏障,位于浙江省台州市椒江区台州湾的东南方,距大陆30余公里,由南北两个小岛组成,两岛间相距100米至250米不等,面积为1.7平方公里。1955年1月,中国人民解放军华东军区发起了一江山岛战役,这是解放军首次使用陆、海、空三军协同作战。此役由华东军区参谋长张爱萍指挥,战役的核心部分是一江山岛登陆战斗。

登陆部队是20军60师的178团和180团2营。1月18日,上午8点开始,解放军空军的轰炸机、强击机,海军军舰的舰炮,陆军的重炮开始轮番对一江山岛进行火力袭击。几万颗航弹、炮弹把这个小岛炸得面目全非。12点15分,登陆部队起航,分三个编队向一江山岛进发。两个小时后,登陆部队抵达一江山岛。

守岛的国民党军共1100余人,他们以几个高地为核心,设置了3道阵地和4层火力网,构筑明碉、暗堡154个,其火力配备的密度也非常大,每百米的防御正面上平均有火炮两门、机枪两挺。

登陆艇进入守敌火力范围内,还没靠岸,就遭到了步炮火力的袭击。180团2营5连2排的登陆艇在接近岸滩时,被三发火箭弹连续击中,全排25人仅剩5人。家住惠民县胡集镇夏桥村的夏俊礼,当时是2营6连的战士。他告诉我们,航渡时,他因为晕船就从船舱里跑到甲板上。连长的指挥位置就在甲板上,离岸还很远呢,只听一声枪响,连长旁边的司号员被敌人的狙击步枪击中。连长怕影响大家的士气,就命令他把司号员的遗体藏起来,不要说有人牺牲的事。登陆部队的第一梯队在火力掩护下,以7个突击连的兵力,同时从7个登陆点实施抢滩登陆,这就是被称之为“死亡时刻”的滩头战斗。

暴露在敌人火力下的冲击部队,生存的几率是以秒为单位计算的,而一江山岛的各登陆点几乎没有什么“滩”,全是陡峭的山坡,极大地限制了登陆部队的冲击速度。178团6连抵岸时,发现预定的登陆点坡度较大,难以攀登。连长迟疑了一下,决定改变登陆地点,致使登陆时间拖延了一分钟,就是这一分钟造成了几十名战士的牺牲。我们在惠民县李庄镇东牛村采访了该村的党支部书记牛业堂。进攻一江山岛时他是60师180团2营机枪连的重机枪手。他的讲述再现了抢滩登陆那惨烈的一幕:“我们乘坐的登陆艇冲上滩头,艇首的大铁门一开,我们大喊一声‘杀’,向滩头狂奔,这时密集火力向我们打来,身旁的战友纷纷倒下,牺牲的人很多。从滩头到敌人阵地的第一道堑壕,约200米的距离,我背着一箱子弹往上冲,离第一道堑壕还有十几米的时候,陡度实在是太陡了,连一根可以抓的草都没有,我第一次冲的时候,竟然没能冲上去。此时我头部负了点轻伤。连长喊,小牛快下去。我说,不,我不下去!那个情况下,人根本不知道怕死,负伤也没有觉得疼。”占领了第一道堑壕后,登陆部队总算有一个可以藏身的地方了。这是滩头唯一可以利用的遮蔽物,所有的人都挤在这里,一颗炮弹落在堑壕里,都会造成很大的伤亡。

夏俊礼的连队也占领了第一道堑壕,他也是头部负了伤,卫生员给他包扎了一下,仍继续坚持战斗。这时连长下达了“准备冲锋”的口令,夏俊礼不知怎么听成了“冲锋”,他单独一个人跳出堑壕向前冲去。立时,当面所有的枪炮都朝着他打来。好在他前面有一个弹坑,他趴在弹坑里,头都不敢抬,雨点般的枪弹落在弹坑周围,溅起来的沙石打得他身上到处是血点。这时海军的火力支援来了,全连抓住时机发起了冲锋,占领了当面的高地。

占领滩头阵地后,攻打各制高点的战斗同样很艰难。一江山岛上国民党军的防御工事是耗巨资由美国一家公司建造的,不仅坚固,而且隐蔽。战后勘察表明,虽然我军在火力准备期间砸在敌人阵地上的钢铁有600多吨,但没有一个碉堡、一条坑道是炮弹、炸弹直接摧毁的。战斗中,制服这些工事的利器还是炸药包和火焰喷射器。

178团7连进攻时被敌人暗堡火力压制,爆破组出击时受挫。危急时刻,战士郭宝庆提着两颗手榴弹突然跃起到暗堡跟前,迅速将手榴弹塞进暗堡的枪眼里,暗堡里的敌人被消灭了,郭宝庆也被敌人的枪弹击中,壮烈牺牲。战后,他被誉为“董存瑞式的英雄”。郭宝庆——惠民县大桑镇宁家村人,牺牲时年仅22岁。

18日15时55分,一江山岛的全部制高点都被我军占领。19日2时,残敌全部肃清,战斗胜利结束。

一江山岛登陆战斗全歼守敌1086人,其中俘虏567人。解放军在战斗中阵亡393人,1313人负伤。敌我伤亡比率为1∶1.23,不仅高于我军在解放战争中的比例,也高于美军在硫磺岛登陆战1∶1.21的比率。但是,由于大陈岛的门户被攻破,大陈岛就成了我军的囊中之物,国民党军不得不于1953年2月上旬将大陈岛上的国民党军撤到台湾,我军接着占领了这座空岛。2月26日,浙江东南沿海岛屿全部解放。从这个角度说,一江山岛战役是以小的代价,换取了大的胜利。

爸爸,我给您带来了家乡的一把土

我们把时间拉回2010年3月。杨春华得知已经找到全部34名烈士亲属下落,立刻与滨州市浙江商会会长李小得一起,来到了惠民。身为企业家的杨春华提出,为了实现父亲的心愿——让惠民烈士回家,他愿意出资请烈士亲属去台州扫墓。于是,他们联手滨州日报、惠民县委宣传部、惠民县档案馆、惠民县民政局等单位共同发起了“为长眠在浙江台州的惠民籍烈士寻找亲人”的活动。2010年清明节期间,载着烈士亲属的大巴车昼夜兼程赶到了台州,34位烈士中32位家中有亲属的全来了。

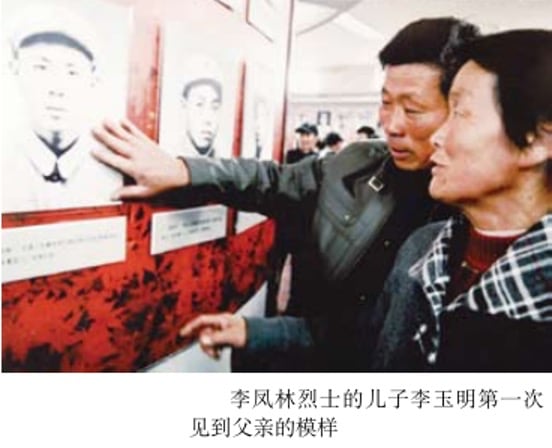

这个消息在台州市引起一阵热潮,当地领导和群众给予惠民烈士亲属极高的礼遇和热情的接待。那天,庄严肃穆的解放一江山岛烈士陵园里多了许多温馨,55年过去了,长眠在异乡的烈士终于迎来了家乡的亲人。“爹啊,闺女来看你了!”一看到父亲李连和的墓碑,李太云和儿子立刻跪在地上,痛哭起来。李连和牺牲的时候,李太云才3岁。在烈士纪念馆内,李玉明第一次见到自己的父亲李凤林烈士的照片。父亲参军的时候,李凤林才出生两个月。李凤林牺牲后,家里都没有一张他的照片。李玉明仔细地端详着父亲的遗像——这是他第一次见到父亲的模样。

父亲牺牲后,母亲一个人含辛茹苦地把他抚养成人。1980年,爷爷去世,烈士抚恤金待遇才转给了母亲——每月6元钱。1995年守寡40年的母亲病逝。临终时,母亲嘱咐李玉明:“等我走了,不能光埋我自己,找个砖,刻上你爹的名字,把我们埋在一起,我好有个伴儿。”在父亲墓前,李玉明撒下了一把土,又埋下一些从家乡带来的花种,他对父亲说,“爹,好不容易才找到您了,真舍不得走。我给您带来了家乡的一把土,我知道您也想家了。”临走之前,李玉明又从父亲的墓碑前抓了一把土,包好带在了身上。

告别了热情的台州人民,4月8日,烈士亲属们回到了惠民。李凤林在第一时间向母亲汇报,他把父亲的墓土轻轻地撒在母亲的坟上,说:“娘,我见到我爹了,也把他老人家接回来了,您现在真的有伴儿了。”从那一年起,每年1月18日,或者清明节都会有惠民人前去台州祭奠烈士。惠民人提起台州,心里总会有些许亲近的感觉,因为家乡的英雄长眠在那里。